总局品牌一起“云”亮相

2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是习近平总书记提出中国品牌“三个转变”十周年。作为地质勘查国家队、生态建设先行军、矿山应急救援主力军,总局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实“1158”发展战略,践行“地质立本、科技赋能”理念,着力构建“一体四翼两培育’产业发展格局,持续增强核心功能,培育核心竞争力,提升总局品牌价值,擦亮“中国煤地”品牌的“国之大者”责任担当。

今天是第八个“中国品牌日”,小编收集整理了总局一批颇具影响力和认可度的团队品牌、项目品牌和技术品牌(排名不分先后)。

一、团队品牌

(一)中化局山东院境外项目团队

该团队始建于1997年,先后完成了200余个中央勘查基金及社会项目,在非洲、美洲、东南亚等近20个国家和地区开展地质勘查、工程勘察、物探、测绘和水井施工,以科学化管理、规范化运营为核心,锻炼培养了一支思想创新、素质过硬、境外经验丰富、专业涵盖齐全、专业技术出众的人才团队,凭借20余年扎实的境外地质工作和“重合同、守信誉”的服务理念,打造了境外地质工作特色团队品牌。

(二)浙江局勘查院煤炭质量检测团队

该团队充分发挥煤炭质量检测优势,聚焦“双碳”市场,在保障煤炭工业绿色高效安全发展中找准定位,坚定“做好煤炭这篇大文章”的使命和职责,始终坚持“公正、准确、可靠、及时”的质量方针,扎实做好浙江省及周边省份的煤炭碳元素检测服务。每年组织开展煤炭采制化培训班,着力提升全省煤炭检测从业人员技术实力。团队所在企业2023年成功入选浙江省专精特新中小企业。

(三)广东局地下空间绿色施工团队

该团队始终坚持绿色发展理念,大力推进绿色施工技术、设备和工艺的推广应用,在地基与基础工程技术研发方面,先后进行了钻孔桩笼式硬质合金钻头的技术改造与应用、地下连续墙软件设计开发与施工工艺、扩底桩技术、扩大头锚索、基坑支护止水、地铁上盖施工等先进施工技术和工艺的研发。团队所在企业通过了国家高新技术企业认证和广东省地下空间绿色施工工程技术研究中心认定,助力持续提升“中煤江南”品牌价值。

(四)青海局青海省地质灾害应急救援青海中煤队

该团队坚持以加强地质灾害应急救援能力为中心,以提高专业化队伍担当和力量为目标,被青海省突发公共事件应急管理委员会授予了“青海省地质灾害应急救援队”称号。多次响应青海省应急厅、自然资源厅工作部署,开展排查、救援、监测预警、应急演练等工作。参加了“5.22”玛多地震应急调排查、柴达尔煤矿冒顶事故应急调排查监测、“1.8”门源地震应急调排查、“8.18”大通山洪灾后排查,组织了应急演练、宣传讲座,发挥了重要作用,也为政府防灾、减灾工作提供了技术支撑和科学决策,最大限度的保障了人民财产安全。

(五)航测局遥感新技术综合应用科技团队

该团队成立于2021年,立足煤航遥感发展战略需求,瞄准科学研究前沿,通过自主科技创新和技术研发,形成一批原创性科技成果。2024年为华电煤业集团研发的全国首个“空天地一体化矿区生态大数据管控系统”,构建了“空、天、地、深、时”五位一体的矿区生态监测体系,实现了“矿山生态问题能追溯、修复工程可管控、修复红利可衡量”的全周期监管,助力矿山走“生态优先、绿色低碳”发展之路。

(六)地质集团国家矿山应急救援大地特勘队

该团队是我国矿山救援战线上承担全国范围内重、特大矿山事故应急救援任务的一支特殊的救援队伍。承揽了国家重点研发课题等10余项科研任务,打造了国务院国资委矿山安全生产与应急救援原创技术策源地等2个创新科技平台。构建了涵盖5大关键技术和12项工艺的钻探救援技术体系。在山东栖霞笏山金矿“1.10”重大爆炸等事故救援中发挥了关键作用,圆满完成新疆昌吉州丰源煤矿“4.10”重大透水事故、“8.14”柴达尔煤矿泥浆崩塌事故等钻孔救援任务。

(七)江苏院“双碳”生态科技团队

该团队围绕国家“双碳”目标和总局碳中和研究院建设,加强碳排放核算与监测、生态修复及碳汇、二氧化碳地质封存等技术攻关。承担江苏省温室气体排放核算与监测技术公共服务平台建设和徐州市可持续发展减排降碳关键技术研究及重大科技示范建设,获批省级科技创新项目3项,市级科技创新项目2项,为实现“双碳”目标提供技术保障。

(八)一勘局矿井多层位智能注浆治理科技团队

该团队紧密围绕煤矿安全生产,开展“矿山全生命周期”全产业链中注浆技术的研究、推广与应用,旨在解决煤矿水害治理、固废采空回填、保障煤矿采前与采后等具体实践问题,突破矿山地质灾害治理领域重要技术瓶颈,有效缓解我国经济社会发展面临的能源资源约束矛盾和环境压力。目前拥有一条煤矸石球磨制浆生产线,制定了行业新标准。

(九)二勘局印务公司团队

该团队在技术、设备等方面不断创新,取得了丰硕成果,自主研发“面对面料物支付系统”和“定制品数据检验系统”获得多项荣誉称号和奖励,实施色彩管理流程标准化,研发“印刷机超声波双张自动检测”系统,将科技创新技术应用于节能减排,团队所在单位获得“国家级绿色工厂”和“清洁生产单位”荣誉资质。

二、项目品牌

(一)中化局西藏废弃矿山生态修复示范工程边坡复绿与土壤重构技术方法示范试验研究项目

该项目应用成都理工大学研发的改性糯米基生态固土新材料,重构了具有“固土阻渗-熟化植生-结皮防蒸”功能的土壤层,构建了“工程结构-生态材料-生物技术”联合生态修复技术体系,使得重构后土壤的保水保肥能力、抗侵蚀能力、抗冻融能力和力学性质得到明显改善,在西藏露天矿山生态修复中进行现场试验示范,为生态脆弱区生态修复工作贡献力量。

(二)江苏局常州盐穴综合开发利用老腔改造项目

该项目在国内盐穴综合开发利用领域形成“三个首次”关键技术:首次采用盐穴老腔再利用施工技术将原本废弃的采卤老腔改造成适宜储能的地下岩盐腔体,缩短建腔周期,降低建腔成本;首次将丛式井、大口径定向技术应用于盐穴储气库井施工中,实现了金坛建库地面装备集成化、地下腔体多元化;首次形成盐穴储能井建设关键技术体系,保障了世界首座非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能系统运行安全。相关关键技术成果可广泛推广应用到我国盐穴储能库建设领域,在进一步保障国家能源资源安全中发挥作用。

(三)一勘局陕西澄合二矿区域治理项目

该项目通过地面多分支水平钻孔注浆,对煤层底板奥灰地层进行注浆改造,把相对含水层改造成相对隔水层,阻隔开采范围内地层与深部奥灰水的水力联系,最大程度防止奥灰水威胁及突水事故发生,有效实现保水开采,为保障国家能源资源安全贡献力量。目前项目已顺利竣工,治理区域面积达40余万立方米,完成钻探工作量2.3万米,注浆11万吨,释放煤炭资源180余万吨。

(四)地质集团吴田山废弃矿山生态修复项目

该项目是福建省和漳州市重点项目,修复区总面积约26.5平方千米。其中,重点治理区面积约6.89平方千米,自西向东划分为三娘区、梯坪区、东林区、东田区、新岩区5个治理区,对开采遗留的68个碴堆、52个采坑分类分项进行治理整形。

(五)陕西省白河县废弃硫铁矿治理项目

以硫铁矿开采产生的废弃矿渣为原料,利用总局自主知识产权技术“一种地质聚合物注浆材料及其用于静压注浆的方法”,创新开发出可广泛应用于封堵矿硐的KEP新材料,既解决了原有的硫铁矿渣露天堆放产生持久酸性废水污染环境问题,又节省了大量硫铁矿渣固废异地填埋、后期长期监测的支出。经统计,该工程共消耗费弃矿渣1万余吨作为填充原料,完成对25个矿硐的封堵,实现废渣资源化利用“以废治污”治理目的,取得良好示范效果。KEP新材料被生态环境部列入废弃涉重金属矿山生态治理先行示范技术,在全国环保行业优先推广。

(六)中化局贵州省开阳大坪磷矿勘探项目

该项目是近三年国内探明的单一矿床规模最大的富磷矿矿床的隐伏磷矿床,也是近三年国内超深隐伏富磷矿找矿成果找矿工作的又一重大突破。另外,该项目完成了对主要充水含水层水位埋深900米,超深水位埋深抽水试验工作,为今后矿山开采技术条件提供较为可靠的依据。累计完成钻探工作量54970.70米,探获磷矿石资源量约1.5亿吨的Ⅰ级品磷矿石。该项目获得中国非金属矿工业协会“非金属矿科学技术奖三等奖(科技公益类)”。

(七)江苏局连云港新浦磷矿采空区治理工程项目

项目实施时采取利用以往采矿留置在矿区的尾矿砂、粉煤灰等固体废弃物,配制到浆液中的方法,原有固体废弃物处理找到一条可行之路。据统计,整个工程共处理尾矿砂17.3万吨、粉煤灰42.9万吨。利用尾矿沙、粉煤灰等固废填充采空区,既节约了工程成本,又消除了固废对生态的不利影响。该项目总投资约2.8亿元,治理面积约400 亩,充填空洞体积约 97万立方米,完成注浆孔385个,注浆量111万余立方米。经检测,项目-440米以上采空区充填率达到97.2%,高于95%的设计要求。结石体强度在0.83至2.34兆帕之间,均大于0.6兆帕的设计要求,成功消除塌陷地质灾害隐患。

三、技术品牌

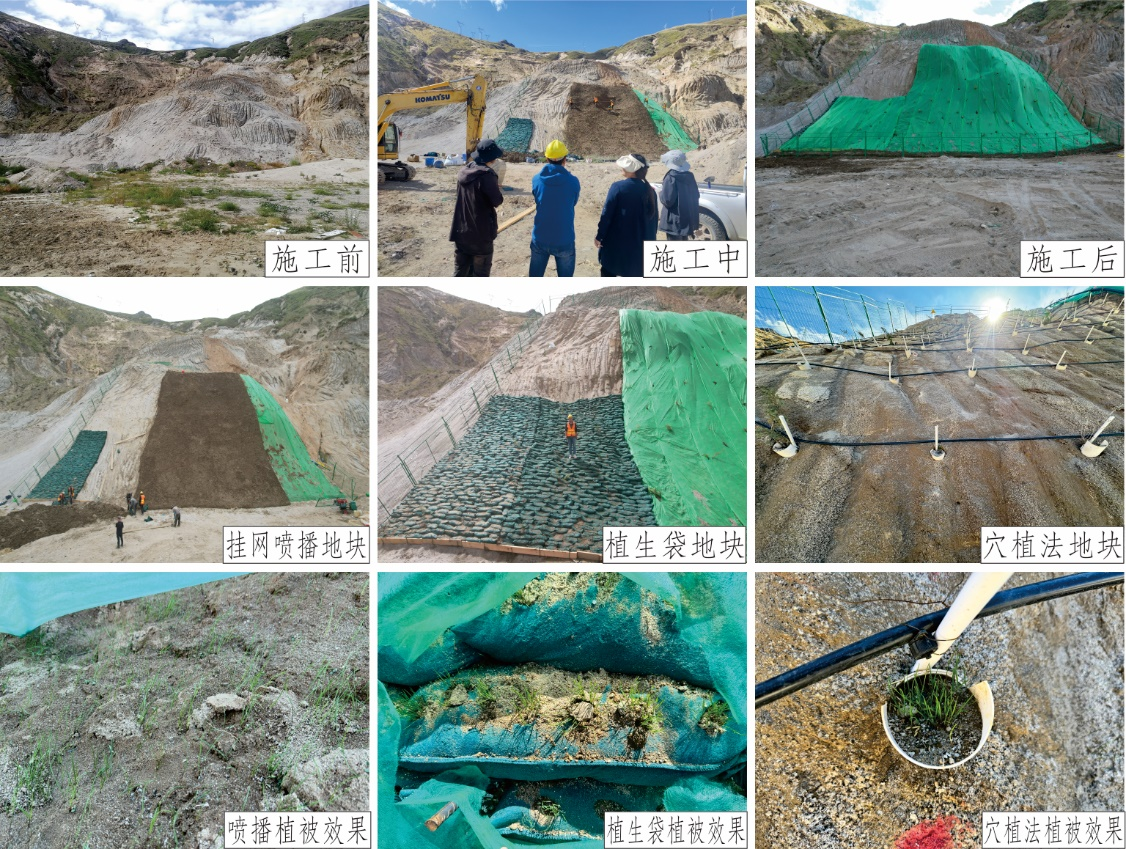

(一)高原高寒生态地质层构建与修复关键技术

青海局聚焦自然地理、生态环境相似的西北区域矿山生态破坏乃至自然恶化后的各类生态环境问题的科学解决,致力于保护西北敏感脆弱的生态环境,促进人与自然和谐共存。通过前期研究与工程实践,已形成了相对系统的高原高寒生态地质层构建与修复关键技术等成果,鉴定评价达到国际领先水平,并获得了青海省2022年度科学技术进步一等奖。

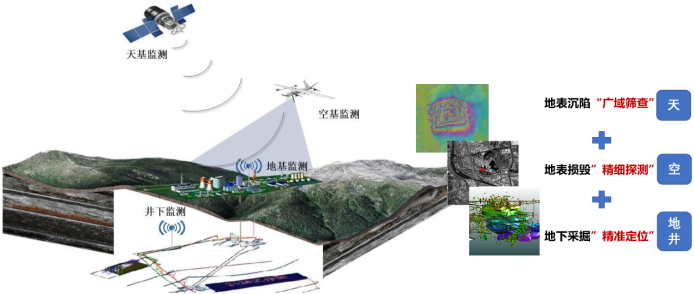

(二)矿山安全监测技术(“天空地井”一体化融合服务)

航测局针对煤炭非法开采识别难度大、监管工作效率低等难题,项目集成InSAR、光学遥感、微震等多种技术优势,以煤炭产量占全国70%以上的西北矿区为主要研究区,开展了地表沉陷雷达广域遥感快速智能识别与分级精细监测、地表损毁信息多源遥感协同精细监测、地下非法开采区微震精准定位等技术研究,并形成包括非法开采微震监管子系统、非法开采InSAR+光学遥感动态监测子系统、非法开采危害性评价子系统、非法开采监控监管可视化子系统以及自主研发的地下开采微震监测装备等创新成果。该项目成果攻克了煤矿非法开采“难看全”“难查细”“难定位”“难监管”四大难题,实现了煤矿非法开采“查-监-管”全生命周期精准智能监管。

(三)物探院C-Seis实时监控节点地震数据采集系统

物探院为适应快速发展的物探技术需求,历时3年攻关,研发并打造出完全自主知识产权的具有实时质量监控的C-Seis实时节点地震数据采集系统。该系统确保了节点设备在恶劣环境下(如在城市和峡谷中)也能提供可靠的定位。已成功应用于多个地震勘探和工程勘察监测项目中,采集地震数据稳定可靠,指标优于同行业水平,完全实现实时质量数据回收的目标,为实现煤矿地面和井下地震采集提供个性化设备解决方案。

(四)地热资源利用“取热不取水” 技术

水文局凭借自身水文地质专业优势,深耕地热资源勘查及开发利用领域,取得了大量技术成果。实现浅层地热能利用规模化发展,拥有浅层地热能多层级(100到600米)开发利用技术,深部高温钻探成果丰硕。原创性研发了中深层“取热不取水”关键技术。专家表示,该技术在不扰动地下热水系统实现保护性开采、提高地热供暖换热量方面取得系列科研成果,达到国内及国际先进水平,为地热资源可持续发展探索了新方向。

(五)中深部煤层超大规模压裂高效开发煤层气技术

勘研总院在实施多个大型中深层煤层气科研项目的基础上,总院系统研发创造性提出基于吸附势模型的中深部煤层含气性预测方法,明确了研究区中深部煤层气资源潜力;建立了中深部煤储层可改造性评价技术方法,创新了中深部煤层气超大规模水力压裂工程技术体系,为中深部煤层气效益开发提供了技术支撑。该技术在山西、陕西等多个地区推广应用,取得了显著的经济、社会及生态效益,经中国煤炭工业协会鉴定达到国际先进水平。

来源:中国煤炭地质总局官网